Fordismo. Storia politica della produzione di massa

Auguste Blanqui – rivoluzionario e ispiratore della Comune di Parigi – in una lettera del 1852 definiva la democrazia un concetto politico ormai privo di significato, «elastico» e «gommoso». Ne evidenziava il carattere ambiguo e il fianco debole, facile bersaglio di chi perseguiva i propri privilegi, escludendo nell’anonimato gran parte del proletariato francese.((A. Blanqui, Lettera a Maillard del 6 giugno 1852, in Id., Socialismo e azione rivoluzionaria, (a cura di G. M. Bravo), Roma, Editori Riuniti, 1969, pp. 132-146.))Elasticità, plasticità e ambiguità messe a fuoco da Bruno Settis circa il termine “fordismo” per mezzo del suo denso contributo, un celeberrimo–ismo novecentesco, che l’autore di Fordismi. Storia politica della produzione di massa (Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 302) ci suggerisce di declinare al plurale: fordismi.

Settis stringe il vasto campo della visuale sulle differenti declinazioni del fordismo nella prima metà del Novecento, ritornando da un lato alle origini (Henry Ford e Frederick Taylor), non sottraendosi dall’altro allo spinoso dibattito sul discusso passaggio da una società di matrice fordista a un’altra invece detta “post-fordista”. Su questo secondo punto, tuttavia, nelle conclusioni, l’autore lascia intendere l’esigenza di proseguire la ricerca, per approfondire lo scavo storico comparativo della policromia del concetto, anche nella seconda metà del secolo scorso.

L’odissea all’interno dei “fordismi” parrebbe essere intrapresa attraverso il metodo di Walter Benjamin, ovvero leggendo il passato a “contrappelo”, con il fine di comprendere il presente: «I motivi di interesse per tornare a porre domande sulla (e alla) fase di formazione del taylorismo e del fordismo risiedono nella convinzione che la consapevolezza storica sia condizione necessaria alla critica dell’ideologia; e che di quest’ultima ci sia bisogno per fare chiarezza e tentare una comprensione vera della crisi del lavoro, e più ampiamente della crisi democratica, in cui ci troviamo» (p. 23).

Settis elabora pertanto una «storia genetica complessiva e comparativa della categoria di fordismo», intersecando tre piani di riflessione: lo sviluppo dell’impresa e del lavoro; il protagonismo (o la sua assenza) del governo dell’economia; la cultura politica e l’elaborazione intellettuale cresciuta e innestatasi a partire dal fenomeno del fordismo (p. 18). Infine, a questi tre livelli, aggiunge la cifra fondamentale di cui si fa carico l’indagine: l’assunzione del fatto che i rapporti sociali conflittuali all’interno della produzione non sono una categoria astratta, né – come vorrebbe la vulgata post-ideologica – un banale stereotipo della storiografia marxiana, ma al contrario una cruciale relazione sociale e (simultaneamente) politica, dove si condensano diverse culture del lavoro e concezioni dei mestieri, a cui un accorto storico deve fare attenzione, pena una falsificazione della realtà passata. L’originalità dello studio infatti insiste nella capacità di leggere i fordismi non solo nell’ottica culturalista, alla quale rimprovera di aver spesso rimosso l’analisi degli antagonismi (p. 13), ma nel vivo della genesi dei conflitti sociali fra tre protagonisti: il mercato e gli interessi padronali; lo Stato e gli interessi di governabilità; il mondo operaio da cui sorge «un’economia morale»((Si veda: E. P. Thompson, L’economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII (1971), in Società Patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull’Inghilterra del Settecento , a cura di E. Grendi, Torino, Einaudi, 1981.))contro lo sfruttamento e l’ideologia del profitto.

Dipanata la tavolozza e la cornice entro la quale Settis tratteggia i concetti, è lecito interrogarsi: che cos’è il fordismo? In che modo e perché secondo l’autore è necessario parlare di “fordismi” come se il fordismo di Henry Ford fosse paragonabile a un fiume con numerosissimi affluenti?

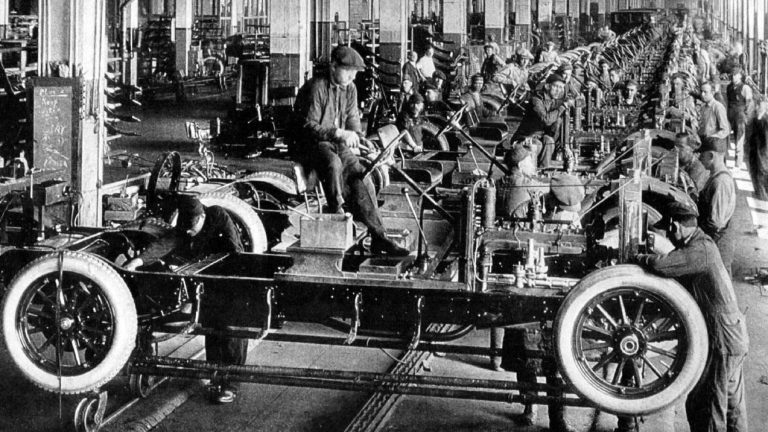

La disamina di Settis prende le mosse dal “padre” fondatore: il signor Henry Ford. L’autore ci ricorda, con minuzia di particolari, come il fordismo nato a Detroit fu un esperimento sorto nel 1914, in seguito salito alle cronache con l’etichetta di Profit-sharing Plan o Five dollar day, e conclusosi sostanzialmente con la crisi del 1919-1921, per essere poi recuperato a metà degli anni Trenta in ottica anti-rooseveltiana. Durò pochi anni, poco più di un lustro. Il contesto economico circostante era quello liberista, un liberismo (quello di Ford) che rifiutava sia le ingerenze dello Stato, sia le pretese dei sindacati. Non ci fu più acerrimo nemico del sindacalismo – nella prima metà del Novecento negli Stati Uniti – di Mr. Ford. Inizialmente l’industriale approfittò della scarsa presenza dello Stato, ideando un’ottima forma di welfare aziendale e, per questo, fu accusato da altri imprenditori a lui coevi di cedere all’egemonia del discorso sindacale o addirittura di sobillare il movimento operaio al fine di chiedere così alti salari e stili di vita in tutto il Paese d’oltreoceano. Tuttavia, il segreto di Henry Ford era quello della produzione di massa, concetto che l’autore indica nel sottotitolo, per individuare l’altra faccia della medaglia del progetto fordista. Bisognava farla finita con la miseria della vita operaia, non perché il cuore di Ford fosse stato convinto dall’inaccettabilità dell’oppressione in cui versava “il popolo dell’abisso” ma, al contrario, perché le masse dovevano essere coinvolte nei consumi, perché le masse erano una nuova frontiera di conquista per l’espansione capitalista. E tutto questo dentro un quadro di “governo degli uomini” come recita un paragrafo centrale del primo capitolo. Pertanto, come messo in luce dal Marx del Capitale, l’economia di mercato è, prima di ogni altra cosa, una specifica modalità di creazione del mondo. Una specifica modalità di organizzazione delle condotte di vita. E questo realizzò Ford. Va tenuto conto inoltre un particolare non scontato: l’autore ritiene affrettato e indebito l’uso che le scienze sociali fanno del concetto di fordismo, fino ad attribuirgli il piano globale di creazione di mercato e di consumi di massa (pp. 71-72). Ford ebbe un’intuizione, tuttavia chi lo portò a compimento furono, in modi differenti, i fordismi. Stiamo quindi parlando di un capostipite che ha diversi figli, alcuni legittimi altri meno.

Contro i luoghi comuni sorti attorno al fordismo, Settis dipana l’indole insubordinata di Henry Ford al New Deal di Roosevelt e l’ideologia populista che lo animava: da un lato offrire la più esatta modalità di vita per raggiungere il benessere collettivo, dall’altro la concezione che, nell’offrire questa strada, non sarebbero più serviti i sindacati, infatti – come Taylor – farne a meno (e quindi combatterli in ogni modo) era «un segno di superiorità organizzativa e morale» (p. 69). Inoltre, per il dibattito attuale sulla crisi rimane curiosa anche la retorica di Ford contro la finanza, strumento di tutti i mali dell’economia (con accenti antisemiti), a cui contrapponeva la bontà dell’economia reale che nasce dal lavoro e dalla fatica quotidiana.

La seconda parte del libro è dedicata alla predicazione del vangelo fordista nel mondo. Settis setaccia, evidenziando analogie e differenze in un’ottica comparativa, le diverse declinazioni del fordismo oltre il territorio statunitense: si concentra in modo particolare sulle maggiori potenze europee (tra le altre, sul caso francese, inglese, tedesco e russo), senza dimenticare l’Asia della Cina e del Giappone, e i tentativi di innesco del sistema fordista in America Latina (in particolar modo il Brasile). La terza parte, infine, è dedicata al sistema fordista italiano e al dibattito sviluppatosi in seno a figure padronali come Agnelli e figure comuniste come Gramsci.

Se da un lato rimane fondamentale capire la coniugazione del fordismo in ogni contesto regionale, quantomeno per comprendere l’inconsistenza del concetto declinato al singolare, credo sia ancora di più urgente mettere in evidenza la venerazione per questa dottrina nell’arco degli schieramenti politici: i fordismi presero piede da destra a sinistra, dalle ideologie più conservatrici fino al comunismo rivoluzionario. Persino la radicale antitesi al mondo capitalista – nata nell’ottobre del 1917 – per mezzo del pensiero di Lenin, credeva di potersene servire. I dirigenti bolscevichi infatti hanno cercato di fare proprio il fordismo, traducendo «l’ultima parola del capitalismo» (come lo definì Lenin) al servizio dell’emancipazione delle classi subalterne. Un giudizio duplice, ricorda con acume Settis, si riscontra anche nel pensiero dell’ordinovista Gramsci e in uno dei padri della sociologia del lavoro francese come Georges Friedmann.

Non è possibile qui tracciare le numerose differenze ontologiche tra i vari fordismi (pertanto rimando a un’attenta lettura del testo), ci basti assumere – con l’autore – l’inconsistenza di un’unica etichetta o definizione. Questo volume infatti ci pone di fronte a uno sparti-acque: dopo l’originale scoperta di Bruno Settis, non è più possibile, anche e soprattutto nelle scienze sociali, far indossare le maglie strette del fordismo ai diversi “fatti sociologici” dei tanti fordismi sviluppatisi nell’arco del secolo scorso. Tuttavia, mi preme un’altra osservazione che ho dedotto dalla lettura, spingendo il libro un po’ oltre sé stesso.

Colpisce, in modo radicale, come tante culture della sinistra, sia rivoluzionaria che socialdemocratica, si siano “suicidate” nel mito fordista. Utilizzo un significato forte come il “suicidio” per evidenziare, sul solco tracciato da Benjamin nelle Tesi sul concetto di storia, come lo sviluppo tecnico del Capitale abbia corrotto il quadro interpretativo del movimento operaio. Convengo con il pensatore tedesco che vi sia un «non compreso miracolo delle macchine»((W. Benjamin, Il surrealismo. L’ultima istantanea sugli intellettuali europei (1929), in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, a cura di A. Pinotti e A. Somaini, Torino, Einaudi, 2012, p. 327.))nella cassetta degli attrezzi della volgarizzazione di un certo marxismo storicista. Di più: nessuna teoria critica((Si veda: M. Abensour, Per una filosofia politica critica, a cura di M. Pezzella, Milano, Jaca Book, 2011.))del presente è possibile nel quadro del “progresso” capitalista. Da Lenin fino a molti altri intellettuali rivoluzionari, si è pensato di volgere verso i propri fini lo sviluppo delle forze produttive, non considerando gli effetti collaterali dello “sviluppo” stesso nella vita quotidiana dei subalterni, i quali si affacciavano a essere protagonisti della propria storia. L’emancipazione nell’emergenzialità dello stato di eccezione ha creato un corto circuito: non ha aumentato i diritti borghesi fino all’espansione di un’autentica democrazia economica e sociale (per ricordare le critiche di Rosa Luxemburg). Quale vita quotidiana Lenin ha imposto, in Russia, con lo sviluppo comunista della matrice fordista? E di riflesso: il mito lavorista dei partiti comunisti europei quale vita quotidiana altra ha proposto contro la distopia del Capitale che vive nell’immaginario di Aldous Huxley in Brave New World? Questi sono gli interrogativi che prendono forma nella critica dell’ideologia dei fordismi. Ritengo importante allo stesso modo accennare agli studi sulla Critica della vita quotidiana di Henri Lefebvre, dove il filosofo francese – spesso emarginato dall’eco seducente dello strutturalismo althusseriano – si interrogava da un lato sui meccanismi dell’economia politica della produzione di massa, dall’altro sulle possibilità concrete di creare una breccia rivoluzionaria nel quotidiano dell’oppressione sociale. Contro la deriva “culturalista” di tanti Cultural Studies , Lefebvre teneva assieme, nel quadro del quotidiano, la critica dell’economia politica con l’antagonismo e le insorgenze capaci di dare origine a percorsi concreti di fuoriuscita dal modo di vita del Capitale. Una ricerca ancora aperta, da sviluppare fra teoria critica e prassi politica che immagini un’altra idea di mondo capace di sfidare quella del Capitale.