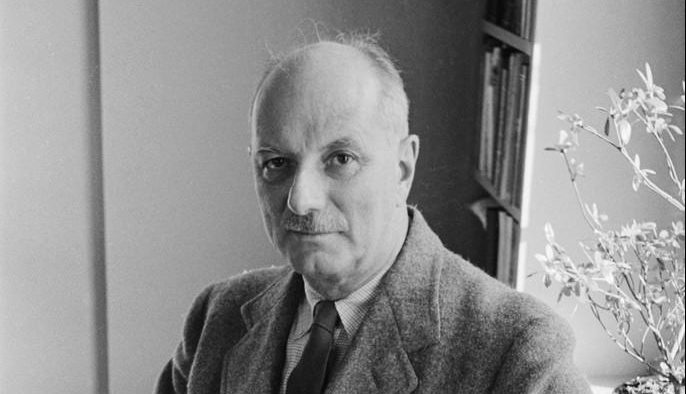

Lewis Mumford (1895-1990)

Lewis Mumford (1895-1990), nella sua lunghissima vita, ha segnato un’epoca con un pensiero e con idee, in gran parte dimenticate, che hanno lasciato profonde tracce. Di Mumford è difficile dare una definizione: urbanista e studioso di architettura, scrittore di arte e di letteratura, analista e critico della tecnica e delle sue innovazioni, giornalista attento ai mutamenti del suo tempo, polemista e pacifista. Ogni lettore delle sue opere potrebbe classificarlo in una casella corrispondente alle sue personali sensibilità.

Nato a Long Island, vicino New York, e vissuto nella cittadina di Amenia, pure vicino New York, da questo posto tranquillo ha osservato come pochi altri i mutamenti del mondo: la prima guerra mondiale, la grande crisi, l’avvento dei fascismi in Europa e del New Deal in America, la seconda guerra mondiale, l’avvento dell’era atomica, l’utilizzazione della tecnica come strumento del potere ((Sulla vita e le principali opere di Mumford si vedano, fra l’altro: E.S. Newman, “Lewis Mumford: a bibliography 1914-1970”, New York, Harcourt, Brace, Jovanovich, 1971; D.L. Miller, “Lewis Mumford. A Life”, Pittsburgh (PA, USA), University of Pittsburgh Press, 1989)).

Vorrei qui soffermarmi sulla parte dell’opera di Mumford che riguarda i rapporti fra tecnica e potere e che Mumford svolge, principalmente, nella trilogia: “Tecnica e cultura”, “Il mito della macchina” e “Il Pentagono del potere”.

In realtà Mumford aveva pensato “Tecnica e cultura” (1934; traduzione italiana Milano, Il Saggiatore, 1961) come il primo volume del ciclo “The renewal of life” che sarebbe continuato con “La cultura delle città” (1938; traduzione italiana 1954) e “The conduct of life” (1951). Fino all’opera fondamentale “La città nella storia” (1961; traduzione italiana 1963; opportunamente ristampata dalle Edizioni di Comunità nel 1999).

Il titolo del libro noto in italiano come “Il mito della macchina”, era in realtà il titolo comune di due volumi, il primo dei quali aveva come sottotitolo: “Technics and human development” (1967)(in italiano, appunto: “Il mito della macchina”); mentre il secondo aveva come sottotitolo: “Il Pentagono del potere” (1970)(Milano, Il Saggiatore, 1973).

Inutile dire che il tema della violenza della tecnica usata dal potere ricorre in moltissimi altri delle centinaia di scritti di Mumford, apparsi in numerosissimi volumi di atti di conferenze e in moltissime riviste.

“Tecnica e cultura” – per me il libro più bello della trilogia su tecnica e potere – è stato scritto dopo la fragile avventura del boom economico americano dei ruggenti anni venti, in quel 1934 che vedeva da una parte la conquista del potere da parte dei fascismi in Italia e in Germania, e dall’altra parte, la primavera del “New Deal” rooseveltiano negli Stati Uniti.

Nel licenziare, nel 1963, una riedizione di “Tecnica e cultura” Mumford aggiunse una breve introduzione e alcuni passi in corsivo suggeriti dall’avvento della bomba atomica e della guerra fredda e dalla degenerazione autoritaria nell’URSS di quel comunismo che Mumford, in molte occasioni, aveva ritenuto una strada per un uso umano della tecnica.

Mumford ha usato il termine “Technics” per indicare l’arte della trasformazione della natura con l’abilità umana in cose utili agli individui e alla società, distinguendola da “tecnologia” intesa come studio della tecnica. E altrove parla della necessità di usare la tecnica al servizio umano, come “tecnologia sociale” ((“Tecnologia sociale” è un curioso termine che è stato usato anche in italiano con un duplice significato: dai sociologi per indicare i metodi tecnici per lo studio dei fenomeni sociali, una specie di ingegneria sociale; da altri studiosi come analisi critica della tecnica per riconoscere se e quando è al servizio della società piuttosto che dei profitti. In questo secondo senso un corso di “Tecnologia sociale” è stato inserito, per alcuni anni, fra gli insegnamenti universitari nelle Facoltà di studi economici, corso ben presto fatto sparire forse per il suo contenuto “sovversivo”. Cfr., per es.: G. Nebbia, “Risorse naturali e merci. Un contributo alla tecnologia sociale”, Bari, Cacucci Editore, 1968 (ormai introvabile).)).

“Tecnica e cultura” riprende le idee e le denunce di opere di autori ammirati da Mumford: Robert Owen, Piotr Kropotkin, Ebenezer Howard, Thorstein Veblen, Werner Sombart, Patrick Geddes, George Marsh.

Di Patrick Geddes, soprattutto, di quello straordinario scozzese che ha scritto di urbanistica (ha “inventato” la parola “conurbazione”), di biologia, di economia, di storia della tecnica: Mumford ha considerato Patrick Geddes come suo maestro spirituale, al punto da dare il nome Geddes al figlio, morto diciannovenne in combattimento sull’Appennino durante la seconda guerra mondiale e sepolto nel Cimitero di guerra Alleato di Firenze.

Dalle opere di Geddes, soprattutto da “Città in evoluzione” (1915), Mumford trae alcune idee sulla evoluzione della tecnica per mettere in evidenza come il potere, più di recente il potere capitalista, si appropria, per rafforzare e aumentare se stesso, delle innovazioni che potrebbero essere liberatorie per gli esseri umani.

Seguendo Geddes, Mumford distingue un’epoca “eotecnica” nella quale gli esseri umani utilizzavano una tecnica basata sull’uso di fonti di energia rinnovabili come il moto delle acque, la forza del vento, il calore della legna. Il legno forniva il principale materiale da costruzione per gli edifici e le navi. Nell’era eotecnica gli esseri umani conoscevano i metalli, alcuni rudimenti della chimica, le tecniche minerarie, sapevano costruire edifici anche giganteschi, strade, ponti.

Anche se il ricorso alle “macchine”, intese in senso moderno, era limitato, le strutture del potere ragionavano ed operavano già come una “megamacchina”, cioè con la gerarchia e l’organizzazione che consentivano di mobilitare grandi masse di persone e grandissime quantità di materiali per realizzare opere pubbliche e private funzionali al consolidamento e all’estensione del potere stesso.

All’era eotecnica seguì, a partire da circa il 1600, una nuova era, che Geddes e Mumford chiamano “paleotecnica”, resa possibile dai perfezionamenti nell’estrazione del carbone, dall’uso del carbone per la produzione su larga scala del ferro, dalla trasformazione del ferro in macchine capaci di fornire energia e di compiere operazioni che fino allora erano state svolte dal lavoro umano, dal progresso nelle conoscenze chimiche.

Mumford, in “Tecnica e cultura” (le pagine sono riferite alla traduzione italiana del 1961) chiama questa condizione il “capitalismo del carbone” (p.179), l'”impero del disordine” (p. 213): “La macchina, scaturita dall’intento di conquistare l’ambiente circostante e di canalizzare i suoi impulsi in attività ordinate, nella fase paleotecnica provocò la sistematica negazione di tutte le sue promesse: fu il Regno del Disordine” (p. 216).

L’avvento dell’era paleotecnica è resa possibile dalla nascita, nell’ambito della borghesia commerciale, di una classe di studiosi e pensatori, insieme filosofi e naturalisti, e dalla rapida circolazione delle conoscenze attraverso le accademie scientifiche, le riviste internazionali. Il filosofo non si vergogna di fare, incoraggiare e contribuire a diffondere, invenzioni e scoperte di rapida ricaduta commerciale, destinate al dominio della natura da cui trarre beni materiali e ricchezza.

Il principale carattere dell’era paleotecnica è rappresentato dall’espansione della produzione delle merci che ben presto diventano, da mezzi per soddisfare bisogni umani, strumenti di oppressione e di potere.

“Dall’orientamento verso la produzione quantitativa deriva la tendenza a concentrare l’efficienza della macchina nell’esclusiva produzione di beni materiali. La gente sacrifica il tempo e le soddisfazioni attuali nella mira di procurarsene altri, in quanto suppone che ci sia un rapporto diretto fra il benessere e il numero di vasche da bagno, di automobili e di altre simili cose fatte a macchina. È tipico della macchina il fatto che invece di rimanere limitati ad una sola classe questi ideali si sono estesi, per lo meno come aspirazione, ad ogni strato della società. Si potrebbe definire questo aspetto della macchina come ‘materialismo senza scopi. Ha il particolare difetto di gettare un’ombra di discredito sopra tutti gli interessi e le occupazioni non materiali, condannando gli spunti puramente estetici ed intellettuali perché “non servono a nulla di utile” (p. 294).

La produzione su scala sempre più vasta presuppone un consumo, anch’esso su scala sempre più vasta. Si possono utilmente rileggere le pagine, ironiche e drammatiche, di Mumford sull’esercito, consumatore ideale.

L'”uniforme” che doveva essere indossata dai soldati, a partire dal XVI secolo, innescò la prima richiesta su larga scala di beni assolutamente standardizzati; la macchina da cucire inventata a Lione nel 1829 forniva una formidabile risposta alla produzione delle uniformi militari.

“L’esercito fu il modello del consumatore ideale nel sistema delle macchine”: esso richiede crescenti quantità di merci e non fornisce in cambio alcun servizio, salvo che la “protezione” in tempo di guerra. Anzi “uno degli effetti più sinistri della disciplina militare è una impenetrabilità ai valori della vita” (p. 113).

“Durante una guerra, inoltre – continua Mumford – l’esercito non è solo un puro consumatore, ma un produttore negativo: cioè invece che benessere produce miseria, mutilazioni, distruzione fisica, terrore, carestie e morte. L’esercito, inoltre, è ideale come consumatore in quanto tende a ridurre a zero l’intervallo di tempo fra vantaggiosa produzione e vantaggiosa sostituzione. La casa più lussuosa e sovraccarica non può competere, per la rapidità di consumo, con un campo di battaglia. Mille uomini abbattuti dai proiettili corrispondono più o meno alla richiesta di mille nuove uniformi, di mille fucili, di mille baionette e mille colpi sparati da un cannone non possono venire recuperati e reimpiegati. La guerra è, insomma, la salute della macchina” (p. 110-111).

Il sistema della macchina comporta non solo una crescente schiavitù umana, ma un crescente assalto alle risorse della natura. Mumford dedica molte pagine al sistema di miniera, che distrugge i boschi, inquina le acque con metalli tossici e l’aria con fumi pestilenziali.

“Il primo segno distintivo dell’industria paleotecnica fu l’inquinamento dell’aria” (p. 190). “Il fumo del carbone era l’incenso del nuovo industrialismo” (p. 192): ma davvero non è forse, insieme al più moderno fumo del petrolio, l’incenso anche della società paleotecnica di tutto il novecento?

La produzione di merci come fine unico di produzione di ricchezza induce i fabbricanti e i commercianti alle frodi, a produrre merci tossiche e pericolose pur di aumentare i guadagni, all'”immiserimento della vita” (p. 201).

Il sistema di fabbrica comporta l’abbandono delle campagne e la migrazione di una crescente popolazione nelle città, vicino alle fabbriche, e la nascita di quartieri squallidi all’insegna della speculazione immobiliare, comporta “la degradazione del lavoratore” (p. 195).

Dai costi sociali ed umani provocati dalla megamacchina – di cui furono e sono simboli, modernissimi, anche se intrinsecamente paleotecnici, la bomba e l’energia atomica, l’automobile, il grattacielo – e dal suo “impero del disordine” ci si può liberare soltanto con profondi mutamenti sia tecnici sia politico-sociali.

In “Tecnica e cultura”, nel 1934, Mumford immagina che molte innovazioni tecniche, che già si profilavano all’orizzonte, avrebbero portato più o meno presto alla transizione dall’era paleotecnica ad una era neotecnica: la sostituzione del ferro con l’alluminio, la sostituzione del carbone e del petrolio con l’elettricità, i successi delle sintesi chimiche, avrebbero potuto portare a città più umane, a una più razionale distribuzione della popolazione fra città e campagna, a una società meno inquinata.

Le parole di Mumford risentono delle aspirazioni e speranze che caratterizzarono l’età di Roosevelt: la pianificazione territoriale; la difesa del suolo contro l’erosione; le grandi dighe per la produzione di energia idroelettrica; un nuovo rapporto fra città e campagna; l’uso dei prodotti e sottoprodotti agricoli come materie prime per l’industria chimica; la lotta alle frodi commerciali.

Gli eventi seguiti la seconda guerra mondiale, riflessi nelle due opere successive del ciclo, sembravano spingere Mumford a rinnegare tale speranza, tanto che in un articolo apparso nel 1959, rileggendo il “proprio” “Tecnica e cultura” a 25 anni di distanza, Mumford sostiene ((L. Mumford, “An appraisal of Lewis Mumford’s ‘Technics and civilization’ (1934)”, Daedalus, 88, p. 527-536 (Summer 1959))) che la divisione della storia umana nelle tre ere – eotecnica, paleotecnica e neotecnica – è forse il punto più fragile della sua opera.

Non mi sembra giusto. Mi sembra invece di grandissima attualità tutto il quadro che Mumford presenta delle soluzioni tecnico-scientifiche e delle vie da percorrere verso la realizzazione di un’era neotecnica, meno violenta, più equilibrata, più rispettosa degli esseri umani e delle risorse naturali.

La conquista di una società neotecnica presuppone un uso maggiore della scienza e della tecnica, ma lungo vie completamente diverse da quelle a cui siamo abituati.

L’avvento di una società neotecnica presuppone una nuova distribuzione delle attività umane nel territorio, il ricupero della potenziale ricchezza del regionalismo. Non a caso il movimento di Comunità di Adriano Olivetti – il principale scopritore di Mumford, le cui opere fece conoscere, tradurre e pubblicare in Italia – era proprio basato su una nuova visione del decentramento delle attività umane.

Se molti fautori del cosiddetto “federalismo”, di cui tanto si parla nella fine del novecento, avessero un poco di cultura geografica ed ecologica troverebbero in Mumford molte indicazioni fondamentali.

Nel parlare delle enormi “montagne di scorie” generate dalla “civiltà della macchina”, Mumford afferma che “possiamo oggi guardare avanti al giorno in cui i gas velenosi e i mucchi di trucioli, i sottoprodotti della macchina una volta inutilizzabili, potranno venire trasformati dall’intelligenza e dalla cooperazione sociale, ed adattati ad usi più vitali” (p. 123)((A tutti quelli che scoprono oggi con entusiasmo il riciclo dei materiali vorrei raccomandare la lettura, oltre che delle parole qui citate, anche di quelle del quinto capitolo della prima sezione del “Terzo libro” del “Capitale”, apparso, come è ben noto, dopo la morte di Marx, nel 1894: “Lo stesso vale per l’altra grande categoria di economie effettuate nelle condizioni di produzione: cioè la ritrasformazione dei rifiuti della produzione, dei cosiddetti scarti, in nuovi elementi di produzione, sia nello stesso che in un altro ramo d’industria, il processo grazie a cui siffatti scarti sono rilanciati nel circuito della produzione e pertanto del consumo, produttivo o individuale”.)).

Mumford discute a lungo “la possibilità di utilizzare l’energia solare – non dimentichiamo che scrive nel 1934 e del resto l’idea era stata espressa già nel 1912 dal chimico italiano Giacomo Ciamician – o la differenza di temperatura che sussiste tra le profondità e la superficie dei mari tropicali; esiste inoltre la possibilità di applicare su vasta scala nuovi tipi di turbine a vento; disponendo di una efficiente batteria di accumulatori il vento basterebbe da solo a fornire le necessarie quantità di energia” (p. 390).

Per una svolta neotecnica “si impone l’appropriazione sociale delle riserve naturali, il ridimensionamento dell’agricoltura, la valorizzazione di quelle regioni in cui vi è grande disponibilità di energia cinetica sotto forma di sole, vento, acqua. La socializzazione di queste sorgenti di energia è la condizione prima dello sfruttamento efficace” (p. 392).

Nella breve primavera dell’ecologia – gli anni che vanno dal 1968 al 1973 – ci fu un rinnovato interesse per l’elaborazione dei principi di una società neotecnica. Anzi proprio negli anni, considerati bui, della crisi energetica – 1973-1985 – sono esistite le condizioni per una revisione radicale dei modi di produzione e di consumo, delle scelte delle materie prime, e nello stesso discorso sull'”austerità” vi erano molte idee tratte dal filone Kropotkin, Veblen, Geddes, Mumford.

Fu un’epoca di occasioni perdute in cui la megamacchina – basata sull’alleanza fra partiti dominanti e grande industria automobilistica, chimica, petrolifera, immobiliare – riuscì a ridicolizzare le proposte di cambiamento.

Del resto la megamacchina aveva tutti i motivi per questa controriforma: si trattava non soltanto del pericolo di una perdita di profitti, ma della discussione critica di tutto il sistema sociale, unica reale soluzione della crisi ambientale in cui eravamo e siamo impantanati.

L’analisi della crisi delle risorse naturali mostra bene, come aveva spiegato Mumford, che essa è dovuta allo scontro fra interessi privati e beni collettivi; allo sfruttamento privato di risorse, come l’aria o l’acqua o la fertilità del suolo, che a rigore non hanno un padrone.

La crisi ecologica è sostanzialmente crisi del bene collettivo; alcuni traggono benefici senza alcun costo; tengono, per esempio, pulita la propria casa, il proprio oikos, scaricando i rifiuti all’esterno, nell’ambiente, in una più vasta casa d’altri.

La salvezza va allora cercata mettendo in discussione i principi stessi della proprietà privata, ricuperando il carattere pubblico dei beni come l’aria o il mare o le acque e introducendo il principio di delitto per chi tali beni viola o rapina o sporca.

“Gli obiettivi dell’economia finanziaria e quelli dell’economia sociale non possono coincidere; la proprietà collettiva delle fonti di energia, dalle regioni montagnose dove i fiumi nascono, fino ai più remoti pozzi di petrolio, è la sola garanzia per un uso e una conservazione efficace” (p. 390).

Soltanto una società pianificata e socialista potrebbe darsi delle nuove regole, compatibili con i problemi di scarsità e di distribuzione secondo giustizia. Mumford insiste molto sulla necessità di una pianificazione dei bisogni fondamentali, del potenziamento dei servizi e dei beni collettivi.

La soluzione va cercata in quello che Mumford chiama “comunismo di base”, ben diverso dalla struttura burocratica e assolutista dei paesi del socialismo realizzato. Mumford propone un “comunismo di fondo che implichi l’obbligo di partecipare al lavoro della comunità”, che consenta di soddisfare i bisogni fondamentali con una pianificazione della produzione e del consumo.

Per Mumford il comunismo era un sistema economico in cui il fine della produzione era il raggiungimento del benessere sociale al posto del profitto privato, in cui il diritto di proprietà era trasferito dai singoli proprietari alla comunità, secondo il principio delle città-giardino di Ebenezer Howard.

Inoltre per Mumford il comunismo significava che il governo doveva assicurare un reddito minimo garantito a ogni cittadino, come diritto dell’appartenere a una comunità (non a caso “comunità” fu il nome scelto da Adriano Olivetti per il suo breve movimento politico). Dopo di che i governi avrebbero dovuto rallentare la corsa alla produzione di merci e riorientare la società dalla sua febbrile preoccupazione per invenzioni, merci, profitti, vendite, per far soldi, alla intenzionale promozione di più umane funzioni vitali. Tanto che Mumford pensava ad una Repubblica Verde, più che Rossa.

“La sola alternativa a questo comunismo è l’accettazione del caos: le periodiche chiusure degli stabilimenti e le distruzioni, eufemisticamente denominate ‘valorizzazioni’, dei beni di alto valore, lo sforzo continuo per conseguire, attraverso l’imperialismo, la conquista dei mercati stranieri. Se vogliamo conservare i benefici della macchina non possiamo permetterci il lusso di continuare a rifiutare la sua conseguenza sociale, ossia l’inevitabilità di un comunismo di base. Questa prospettiva appare ingrata all’operatore economico di stampo classico, ma sul piano umano non può non rappresentare un enorme progresso” (p. 411-412).

Sono quindi ancora del tutto valide, alle soglie del ventunesimo secolo, le parole che Mumford scriveva nel 1934: “Noi non siamo ancora entrati, sul piano della civiltà, nella fase neotecnica”, e tantomeno in una fase “biotecnica” di cui Mumford credeva di vedere all’orizzonte i segni (p. 361).

Il ricordare, e l’invito a rileggere, Mumford sono particolarmente importanti in questi momento in cui la società paleotecnica, in cui siamo immersi, mostra tutta la sua violenza e arroganza.

Molte innovazioni tecniche vengono usate immediatamente dalla megamacchina contro gli esseri umani: si pensi all’uso che il potere politico ed economico fanno della televisione per livellare i gusti, per spingere ad una crescente dipendenza nei confronti del possesso e del consumo delle merci, per soffocare la stessa democrazia. La rilettura della proposta neotecnica di Mumford potrebbe, se lo volessimo, indurci ad avviare un grande movimento di liberazione per riconoscere e combattere la “megamacchina”.

“Impossibile? No. Per quanto la scienza e la tecnica abbiano ampiamente dirottato dal loro più esatto itinerario, esse ci hanno insegnato almeno una lezione: niente è impossibile” (p.453).