“Appendice”, in B. Commoner, Il cerchio da chiudere. La natura, l’uomo e la tecnologia, Garzanti, Milano 1972, pp. 266-286.

Se qualcuno ha ancora il coraggio di pensare che l’analisi ecologica rappresenta un momento di divagazione, una fuga in avanti ai problemi sociali, politici ed economici della nostra “società del malessere”, la ricerca di spazio “elusivo” nei confronti della problematica contemporanea, trova ne Il cerchio da chiudere di Commoner sufficienti elementi di confutazione.

Il momento, dopo la fase eroica e semiseria dell’ecologia come ecocatastrofe che ha fatto seguito al messaggio di Nixon della primavera 1970, sembra ideale a una ripresa globale dei valori della “nostra” civiltà, posti a duro confronto con le leggi intransitabili dell’ecologia. Questo anche perché il sistema è in crisi, in Italia più ancora che negli altri paesi avanzati. Si potrebbero ripercorrere i passi più significativi delle relazioni Pirelli, Cefis, Petrilli, Carli, Girotti, Lombardi, Agnelli e Luraghi, del gotha italiano della società dei consumi e del malessere ambientale. Relazioni alluvionali della primavera 1972, sconfortata di fronte al primo sintomo di fallimento del sistema, ai costi più alti dei profitti, alle perdite superiori alle riserve. Se si vuole rispondere a questi interrogativi occorre tener conto delle tesi di Commoner, smetterla di scagliarsi in modo terroristico contro i movimenti operai, i sindacati, i giovani delle università, ma capire che la corsa tecnologica, la corsa di questa tecnologia, associata con un aumento del 5-7 per cento all’anno, è la sfida incosciente di “Gioventù bruciata”: a tutta velocità verso il baratro, e bravo chi si butta per ultimo!

Questo non significa che il nostro obiettivo debba essere il “tasso di sviluppo” di Aurelio Peccei, Dennis L. Meadows e del Club di Roma[1]. Nella teoria della “crescita” confluiscono non solo i diapason del tecnicismo razionalizzato, ma anche la mistificazione scientifica dell’uso del calcolatore. Il problema è semplice: si vorrebbe che l’analisi del Club di Roma fosse imparziale solo perché condotta con il calcolatore, ma quello che esce dal calcolatore non è altro che il risultato di ciò che vi si mette dentro.

Bene, l’apparecchiatura tecnologica usata dal Mit è stata fatta funzionare non solo nell’ottica di lasciare da parte i parametri politici, ma anche nella prospettiva di nascondere una visione centralistica e tecnocratica dietro la cortina dell’apoliticità[2]. Ne viene, secondo l’alimentarista José De Castro, un discorso infarcito, in egual misura, di tecnologia e di presunzione. Un rapporto inattendibile che punta sulla perdita di fiducia nelle istituzioni, che studia solo 5 parametri (popolazione, produzione agricola, produzione industriale, inquinamento, risorse naturali), tralasciando i rapporti sociali e politici, le risorse economiche e sociali, la loro distribuzione.

Per queste ragioni Commoner, come noi, rigetta un documento che detta raccomandazioni a tutto il mondo su basi tecnocratico-imperialiste, un primo gradino pratico per andare oltre le più recenti teorizzazioni di Garrett Hardin. Non è difficile infine vedere, in un congelamento a danno dei paesi sottosviluppati, il tentativo imperialista di controllare le materie prime.

In termini meno presuntuosamente globali, e con maggiore onestà scientifica, si vede che ben altro è il discorso da fare: qualità in luogo di quantità, per la civiltà della tecnologia. Non si tratta di arrestare lo sviluppo, ma di fermarlo dove esso è dannoso. Non chiedere all’industria che cessi di produrre, ma ottenere la produzione di cose utili ai fini sociali.

Sono temi avvertiti ormai anche dalla grande opinione pubblica, dalla stampa più sensibile.

Dopo essere stato a lungo oppositore dell’ecologia conservazionistica, quale pura espressione di élite, scrive Giorgio Bocca su “Il Giorno”[3]: “Molti italiani, imprenditori o meno che siano, hanno scoperto che qualcosa non va nel sistema grazie al discorso clamoroso ed emotivo dell’ecologia; il mondo si avvelena, il pericolo dell’autodistruzione, l’assassinio della natura, eccetera. Ma, una volta ringraziati l’ecologia e gli ecologi, dobbiamo dire che non si tratta solo di fiumi sporchi e di acque infette, ma di mali che alcuni di noi denunciano da anni: le congestioni urbane, il caos delle migrazioni interne ed esterne, gli scollamenti fra industria e burocrazia, le scuole e gli ospedali insufficienti, le rendite parassitarie e le altre contraddizioni per cui a un certo punto il sistema soffoca e i suoi costi vanno alle stelle. Contraddizioni, si badi, assai diverse da quelle previste da Marx, contraddizioni macroscopiche ed elementari, di tipo fisico, come può osservare chiunque giri per una nostra città nelle ore di punta o entri in un ospedale o visiti un quartiere popolare”.

E ancora: “Eminenti professori di Harvard, consulenti del sistema e non suoi nemici, si sono persuasi, ad esempio, che prima o poi l’industria dovrà smetterla con l’ossessione delle innovazioni inutili, con la fabbricazione degli oggetti futili e fragili subito rotti, subito invecchiati, della cui immondizia si ricopre il mondo; e tornare alla produzione di oggetti ben fatti, solidi, destinati a durare”.

Sulla base di questa premessa si vede come l’analisi di Commoner possa trovare spazio anche nella realtà italiana, forse meno complessa, ma più caratterizzata. Intanto il nostro principale problema ecologico è rappresentato dalla distribuzione geografica della, popolazione, dalla disarmonicità di tale distribuzione come conseguenza delle diverse forme di organizzazione della società. Secondo Lucio Gambi, che dirige l’Istituto di geografia umana dell’università di stato di Milano[4] non si tratta soltanto di pianificare una migliore dislocazione degli uomini e dei loro luoghi di lavoro, ma di dare “un diverso valore economico-politico al loro modo di associarsi, abitare, lavorare, istruirsi”. Al contrario il fenomeno ecologico umano continua a rispondere a una stessa logica: come fino a venti anni fa le concentrazioni industriali in Italia si confacevano alle forme di produzione del sistema capitalistico, così pure il decongestionamento degli impianti industriali degli ultimi vent’anni è il risultato di processi di aggiornamento del sistema capitalistico, che ora trova più conveniente disperdere le fabbriche in una vasta regione metropolitana, una volta che la concentrazione non consenta più gli elevati profitti di un tempo. Dalla congestione urbana alla congestione metropolitana il passo è breve, eppure carico di conseguenze se gli spopolamenti delle aree rurali, le migrazioni interne fra regioni lontane, sono funzionali a quei processi di aggiornamento.

L’economista Francesco Indovina ha analizzato come determinate scelte economiche abbiano provocato certe concentrazioni di popolazione e come tale processo di concentrazione, gestito dalla speculazione edilizia, abbia sortito rilevantissimi effetti nella depredazione dell’ambiente. Un discorso che merita di essere ricordato.

La regola principe della nostra società dice: “chi non lavora non mangia”, ma le occasioni di lavoro non sono distribuite come la popolazione. (È così che il principio “egualitario” – a prescindere dal quando si mangia – si trasforma nel dovere di farsi sfruttare alle condizioni “oggettive” dell’economia, cioè del capitale). È noto, infatti, che il processo economico, messo in atto nel dopoguerra, ha concentrato le occasioni di lavoro in poche aree e tali occasioni erano pur sempre ridotte. Ciò è dipeso: a) dall’esistenza per gli imprenditori di occasioni più remunerative in certe aree; b) dalla necessità per il capitale di avere sempre un esercito di disoccupati da manovrare; e) dalla convinzione che una classe operaia sradicata dal proprio ambiente è più “docile”; d) dall’alleanza tra profitto e rendita, con conseguente divisione dei compiti: nessun intervento nell’agricoltura che metta in discussione la rendita agricola e i centri di potere tradizionali e, attraverso gli ampi movimenti di popolazione e la conseguente alta domanda di abitazioni, la realizzazione della rendita edilizia.

Il fatto che i posti di lavoro si trovino in luoghi diversi da quelli nei quali vive la forza-lavoro ha causato gli enormi movimenti di popolazione che caratterizzano la nostra storia recente e la formazione di grandi dimensioni. Possiamo distinguere le aree di “fuga” (da dove la gente è costretta a fuggire) e quelle di arrivo (dove la gente è costretta ad andare con la speranza di trovar lavoro), e osservare quindi gli effetti di questi fenomeni sull’ambiente.

Nelle zone di fuga l’esodo eccessivo di popolazione ha spezzato un equilibrio (uomo-ambiente) che era il risultato di un continuo intervento di trasformazione dell’ambiente stesso. Basti pensare al deterioramento della montagna e alle conseguenze di questo fatto sulla difesa idro-geologica. Né appare pensabile un prevalere delle forze della natura e un ritorno allo “stato naturale”. In queste zone, inoltre, le risorse economiche, sia private che pubbliche, per la sistemazione e la conservazione dell’ambiente, vengono sempre più a mancare a causa dell’emigrazione, mentre l’ambiente deperisce ed è soggetto alle rapine di speculazione, come vedremo più avanti. Il rapporto uomo-ambiente è un rapporto operativo continuo, mancando le risorse per il quale (finanziarie e di braccia) l’ambiente si degrada senza possibilità di ritorno al “naturale”. Queste zone inoltre, data la condizione di povertà sollecitano qualsiasi tipo di attività economica (industriale e turistica) a qualsiasi condizione, in modo che le attività le quali dovrebbero portare il benessere, finiscono con il deteriorare ulteriormente le condizioni di vita.

Nelle zone di arrivo, il ritmo e la dimensione della crescita della popolazione non permettono un assorbimento, fisiologico nell’ambiente, dato che le carenze delle risorse della pubblica amministrazione non possono realizzare un inserimento della popolazione nell’ambito di un ricreato rapporto uomo-ambiente, in quanto il prevalere delle speculazioni edilizie su tutto determina congestione, ghettizzazione, mancanza di servizi e, in tale ambiente deteriorato, trova nuove occasioni speculative.

Tutto questo non vuole assolutamente significare che si debba preferire una situazione economica depressa, né essere contrari alla mobilità della popolazione, ma piuttosto che bisogna opporre un netto rifiuto ai modi in cui si è realizzato lo sviluppo del nostro paese e rigettare, con molta fermezza, la coatta mobilità della popolazione.

La speculazione edilizia, se non può ritenersi responsabile dei movimenti di popolazione, su questi movimenti, purtuttavia, ha realizzato i suoi guadagni e ha contribuito massicciamente al deterioramento dell’ambiente. Essa può essere considerata per i suoi contenuti economici e politici: alto costo della casa, incentivazione ai processi inflazionistici attraverso gli alti costi dei negozi, corruzione delle amministrazioni pubbliche ecc. Ma non meno gravi sono i suoi effetti sull’ambiente: a) la crescita delle città non segue un piano di razionale utilizzazione del suolo, ma avviene attraverso la logica speculativa. Così, per esempio, si valorizzano e si utilizzano i terreni molto decentrati, dove massima può essere la rendita, con questo valorizzando i terreni tra il centro della città e queste aree di prima valorizzazione; b) la rarefazione dell’offerta di terreni fa aumentare i prezzi dei terreni stessi, rendendo necessaria e conseguente una loro utilizzazione concentrata (alta intensità per mq) con effetti di congestione, e rendendo indisponibili spazi per verde e servizi comunitari; e) l’intervento pubblico viene tutto congelato nelle operazioni di valorizzazione dei suoli rendendo scarse o inesistenti le risorse per i servizi e le attrezzature civili; d) le imprese produttive trovano vantaggioso il loro trasferimento (ferme restando nella stessa area), investendo in modo irrazionale tutto il territorio e dando origine a forsennati movimenti pendolari di popolazione. Gli effetti di tutti questi fenomeni, complessivamente considerati, sono sotto i nostri occhi, sono le nostre città, sono la condizione del “cittadino”, non più condizione privilegiata (maggiori occasioni culturali, più libertà individuale, maggiori occasioni economiche ecc.), ma situazione dalla quale sempre di più si desidera fuggire. E non a caso questa situazione creata dalla speculazione edilizia alimenta sé stessa. Alcuni “beni naturali “, infatti, come verde, aria pulita, tranquillità ecc. si trasformano in “beni economici”, in beni cioè per ottenere i quali bisogna pagare. Per poter disporre di questi beni la speculazione crea “ghetti di lusso”, i quartieri esclusivi ai margini delle città, continuando nel deterioramento dell’ambiente, nell’illusoria convinzione di un “paradiso per pochi”.

La condizione delle città determina la necessità e il desiderio di una “vacanza” in cui sia possibile godere di questi beni ormai scarsi o inesistenti in città, e allora ecco che la speculazione investe le coste e i monti (le zone di fuga) deteriorando ulteriormente questi luoghi (basti porre mente a che cosa sono i “luoghi di villeggiatura”). Se questa traccia di ragionamento appare corretta, allora è chiaro che il problema dell’ambiente non è più un problema settoriale, ma investe il nostro modello di sviluppo. Non si può cioè pretendere una inversione di tendenza con palliativi settoriali (biodegradabilità, controlli degli scarichi ecc.), talvolta utili, ma dannosi in prospettiva e che, comunque, ipotizzano non tanto la necessità di cambiare strada, quanto quella di “adattarci”.

Che vale quindi gridare di dolore sui tragici fenomeni di congestione metropolitana di Napoli, Genova, Roma, Mestre, Milano e Torino, quando non si vuole rivedere la logica stessa che crea queste tragicommedie dell’ecologia, questi territori silenziosamente irrorati dal fallout del mercurio, bombardati dal piombo e dagli ossidi di azoto, in ambienti dove le leggi dell’ecologia vengono riproposte solo per giustificare un nuovo, suicida slancio tecnologico che non rivede nulla dei difetti di fondo?

Parlano le cifre: l’Italia meridionale è passata dal 36,7 per cento della popolazione totale italiana (1961) al 34,8 per cento (1971); dieci anni fa la popolazione residente nei comuni capoluoghi di provincia era pari a 16,2 milioni di abitanti (32,1 per cento della popolazione italiana), oggi i nostri urbanizzati sono 18,5 milioni, pari al 34,2 per cento. E non si vede possibilità di riequilibrio in quanto questi movimenti, già in atto nel decennio precedente, hanno acquistato maggiore rilievo. Anche i dati sulla popolazione attiva dell’ultimo censimento parlano chiaro: dieci anni fa la popolazione attiva nel settore agricolo era pari a 5,7 milioni, oggi scesa a 3,2 milioni (dal 29,1 al 17,3 per cento); quella occupata nel settore industriale e inquello dei servizi, che era di 13,9 milioni, è salita a 15,5 milioni (dal 70,9 all’82,7 per cento). Il nostro problema demografico non si pone quindi, come sostengono i nostri grass-roots ecologists, in termini di abnorme incremento, di “bomba demografica”, ma in termini di migrazioni interne e di squilibrio territoriale conseguente. Stiamo andando sempre più velocemente verso la saturazione ecologica anche delle ultime aree libere: basta guardare all’andamento delle migrazioni interne di questi ultimi anni e non all’incremento assoluto del 6,7 per cento, in dieci anni, che, se distribuito sull’arco di due lustri, significa ben poco.

Sì, perché da noi occorre sempre differenziare. Molise, Basilicata, Calabria, Abruzzi, Umbria e Sicilia hanno perso, in questi 10 anni, dal 10,7 all’1,1 per cento della loro popolazione. Solo se l’uomo rimane in questi territori può mantenere in piedi un precario equilibrio ecologico, più vicino alla desertificazione che alla soglia delle possibilità di restauro ambientale.

Al deserto da un lato, alla supercongestione urbana dall’altro, si affiancano i più screditanti interventi tecnologici, in quelle zone da sviluppare, valvola naturale della nostra esausta ecologia. Secondo il merceologo Giorgio Nebbia, dell’università di Bari, “il sud rappresenta una nuova frontiera, una California ai tempi del 1900 per gli insediamenti industriali e turistici, per la sua ricchezza di attrattive naturali, per il suo patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, per il clima. È possibile inventare una nuova politica meridionalistica in termini di un territorio che costituisce l’alternativa alla congestione del nord, da occupare con cautela e rispetto dei valori esistenti. Molti dei poli di sviluppo finora hanno ricreato delle brutte copie delle zone industriali del nord, quanto a inquinamento e congestione urbana, mentre nel sud vi è spazio per insediamenti razionali, per la realizzazione di nuove città, per lo sviluppo di nuove reti di comunicazione. Occorre però che il nord – e l’Europa – non si avvicinino al sud come a una terra da colonizzare, e occorre che il sud sappia fare un discorso che superi lo sterile piagnisteo della terra povera dimenticata e sacrificata, e impari a considerare la sua ricchezza ambientale come un bene da difendere e da porre al servizio – un servizio ecologicamente verificato – della collettività nazionale ed europea”.

Ma il sud rimane uno “sfasciume” marino, collinare e appenninico, tanto per usare un termine caro a Giustino Fortunato, “sfasciume” sul quale si innestano gli errori della contemporanea tecnologia di rapina, amante del profitto immediato e sempre più alimentata dal veloce ridursi della merce in rifiuto. Nebbia, teorico della battaglia alla società del rifiuto, allineandosi alle tesi di Commoner, ritiene che, prima ancora di fare un elenco delle cose inutili, occorrerebbe svuotare di importanza le cose materiali in genere. “Perché non si dovrebbe associare la bellezza e il sorriso alla neve, anziché all’impianto di risalita; al prato anziché alla lavatrice e all’automobile? Questo non vuol dire che non si debbano più fabbricare automobili o lavatrici, ma che occorre considerarle macchine (come il tornio o la mazza) e non simboli di stato sociale o di bellezza e di successo”.

Il cambiamento dovrebbe cominciare con la depurazione dei libri di scuola, a partire dalle elementari, con un diverso uso della radio e della televisione, con la denuncia come pornografica degli incentivi al consumo e allo spreco. Le tesi di Nebbia poco si discostano dalle valutazioni di Commoner, anche se il suo cattolicesimo, profondo e sentito, lo porta a suggerimenti meno dirompenti, più cristiani[5].

Secondo Nebbia, nella definizione delle merci inutili non si può dimenticare che, al di fuori di alcuni casi, come le armi e pochi altri, la maggior parte delle innovazioni tecniche ha in sé un valore liberatorio: i detersivi e le lavatrici hanno liberato la donna dalla schiavitù del lavatoio e le hanno permesso di dedicare più tempo alla famiglia; l’automobile ha facilitato i rapporti umani, l’accesso al posto di lavoro, la conoscenza del mondo; certi tipi di imballaggi e certi processi di conservazione degli alimenti hanno reso accessibile più cibo di migliore qualità ai poveri. Ma l’uso e lo smaltimento dei prodotti sintetici non decomponibili nei grandi cicli geochimici e biogeochimici della natura hanno fatto diminuire la capacità di autodifesa degli ecosistemi e ne ha accelerato la crisi.

Il discorso è pienamente conforme a quello di Commoner, quando sostiene la necessità di sottoporre le innovazioni tecniche e le attuali tecnologie a una revisione critica, allo scopo di rendere massimi i benefici che arrecano e minimo il danno all’ambiente. Esiste lo “scrutinio della tecnologia”, il technology assessment, che permette di individuare soluzioni alternative, meno folli di quelle da noi adottate: lo sviluppo dei trasporti pubblici in luogo di quelli privati, una maniera differente di edificare le case e la città, la riutilizzazione e il riciclaggio di parte dei rifiuti, una diversa politica agricola che permetta di utilizzare meno insetticidi e meno fertilizzanti, che trattenga l’uomo, in condizione di dignità, nel mondo rurale.

Ben altra è invece la politica italiana del benessere, a tutto danno degli ecosistemi e, nella quale, l’industria gioca un ruolo prioritario, ormai ampiamente documentato. Secondo Roberto Marchetti, ogni volta che si tenta di ampliare questo discorso e passare dal generico al quantitativo, si scopre che le poche valutazioni esistenti in materia di contributo dato dalle tre componenti al carico inquinante totale (industria, agricoltura e abitanti), sono del tutto teoriche, eseguite, per lo più in aree limitate e sempre mancanti di una verifica sperimentale. Queste valutazioni sono di conseguenza facilmente confutabili e precludono la possibilità di denuncia circostanziata dei responsabili. Questo stato di cose, questa mancanza di validi elementi conoscitivi è coerentissima con la logica del sistema. Ed è così che nascono le commissioni ecologiche, che i giornali padronali rinfocolano le paure dello sviluppo demografico, che l’industria lancia le parole d’ordine, dal ricattatorio “io chiudo”[6], al “siamo tutti inquinatori “. E allora si pone sullo stesso piano di responsabilità la scatoletta abbandonata sul prato e lo sfacelo urbanistico, la carta straccia e gli inquinamenti di Marghera.

L’industria italiana ha mobilitato tutti i suoi staff di addetti alle pubbliche relazioni, le menti dei pubblicitari pulsanti per il sistema: l’obiettivo è quello di “adattarci”, far corrispondere l’organizzazione sociale a sue necessità funzionali. Per questo i persuasori occulti usano i temi propri della campagna ecologica che è in atto. Si propone una nuova figura di consumatore: il consumatore antiinquinamento. Ettore Tibaldi, che con l’autore ha più volte denunciato la campagna ecopornografica della pubblicità, esemplifica la figura del “consumatore antiinquinamento” attraverso un tipico messaggio pubblicitario inventato dai produttori di benzine per automobili:

“La fanciulla floreale, che, in una nota pubblicità di benzina, sorregge ieratica il cartello ‘ʍ lo smog’, non dovrà limitarsi a questa plateale contestazione ma dovrà anche proteggere la sua epidermide con cosmetici che la isolino dai veleni dell’’atmosfera, proteggerà le tonsille con caramelline balsamiche, vivrà in ambienti forniti di filtratori-condizionatori-depuratori (in estate), riscaldati (in inverno) con bruciatori di cherosene che garantiscono aria pulita. Il consumatore antiinquinamento deve essere, secondo i desideri degli agenti pubblicitari, completamente soggetto a un mito moderno, che potrebbe essere definito <mito della capsula spaziale >. L’ambiente è ormai talmente ostile che è necessario isolarsi, rinchiudersi in una capsula in vetrocemento, proteggersi con una corazza di creme antismog”.

La campagna ecologica è quindi inserita alla perfezione nella dinamica dei consumi (basta ricordare ancora le promesse di “ponti infrasettimanali” e di aria pulita, del richiamo sessuale petrolifero per eccellenza, la rossa Superissima) e l’unico adattamento che ci è consentito è rapportato alla nostra capacita di produrre e di consumare, un adattamento indubbiamente “superiormente animale”, ma non certo umano.

Il gioco serve a porre in ombra la vera portata dei disastri ecologici possibili, a mascherare la nessuna volontà di invertire il sistema.

Molti temi di Commoner, riportati alla realtà italiana, ci possono condurre alle stesse conclusioni del biologo di St. Louis. Guardiamo ai concimi artificiali. La produzione in Italia è cresciuta da circa 12 milioni di quintali nel 1961-62, ai 17 milioni del 1970-71, mentre il consumo è passato da 8 milioni a più di 12 milioni di quintali. Nella progressiva trasformazione del terreno agrario italiano in una vasta distesa di concime artificiale con qualche traccia di residui geologici e sali minerali ci stiamo difendendo bene: usavamo poco più di 10 chilogrammi per ettaro di concime azotato nel 19555 mentre ora siamo pericolosamente vicini ai 40 chilogrammi. Una quadruplicazione del consumo in quindici anni!

Non esiste una Decatur italiana, ma in compenso non mancano le zone dove, per via del massiccio uso degli insetticidi in agricoltura, l’acqua risulta imbevibile: vivere a Ferrara per credere. Sulla base dei dati forniti dalla Associazione nazionale produttori fibre artificiali e sintetiche risulta che le fibre poliammidiche sono passate dalle 955 tonnellate prodotte nel 1951 alle 112.118 tonnellate del 1969; le fibre acriliche, 775 tonnellate nel 1960, sono giunte, in 10 anni, a 64.599 tonnellate. Vertiginosa crescita anche dei poliesteri, delle fibre polipropileniche e poliviniliche. Scomparsa delle fibre proteiche. In toto, nel 1971, l’Italia ha esportato 225.000 tonnellate di fibre sintetiche, importandone 139.000.

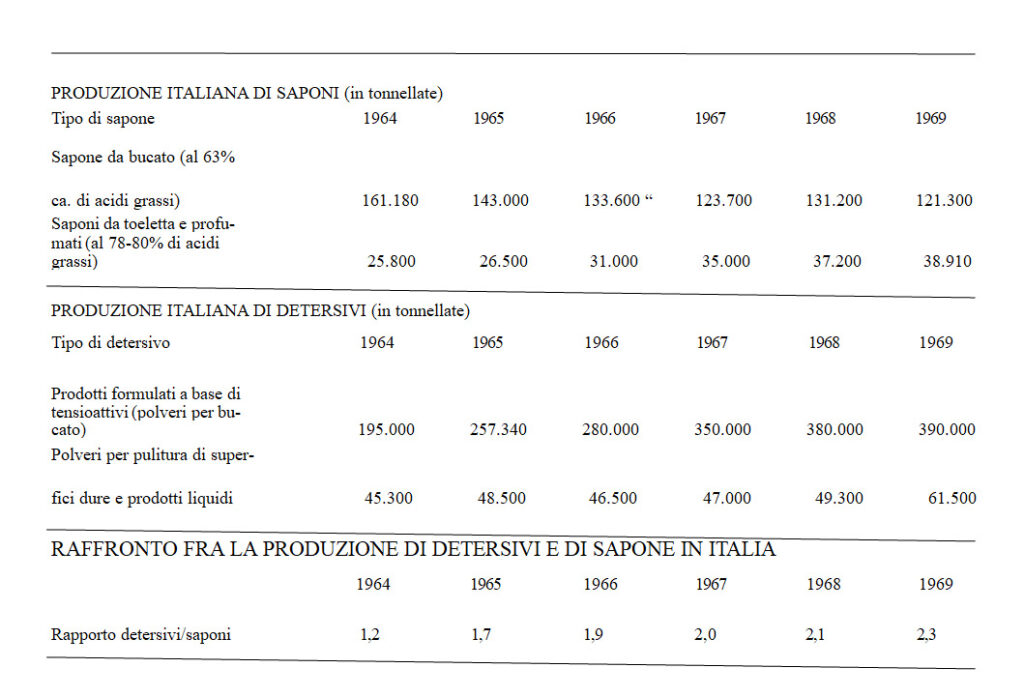

L’Italia è contemporaneamente mecca del petrolio e del bianco-bianchissimo; non vale lesinare su questi dati che sono molto significativi.

Il collasso del sapone da bucato, cui fa riscontro il sempre più solido decollo dei prodotti formulati a base di tensioattivo, può essere verificato osservando le tabelle: basterà solo ricordare che, di fronte alle 390.000 tonnellate di polvere da bucato prodotta nel 1969, stanno le 195.000 tonnellate di detersivo prodotto nel 1964. Quello che a noi ora interessa osservare è che, a monte della detergenza e della martellante propaganda di questi prodotti, è un mercato completamente in mano agli Stati Uniti e ai paesi occidentali, fra cui anche la nostra colonizzata Italia, con cifre d’affari da capogiro. Basti pensare che in Italia, dal 1965 al 1970, il consumo dei detersivi è passato da 97,9 a 152,5 miliardi di lire, con un aumento molto vicino al 50 per cento. Le vendite maggiori sono state toccate dai detersivi per lavatrici (dai 31,5 ai 74,5 miliardi).

Per quanto sia ormai consolidata e scientificamente fondata l’opinione che anche i detersivi biodegradabili siano dannosi, e non solo per i residui di fenolo, l’industria di settore, vantaggiosa filiazione della petrolchimica, crede di aver coperto ogni problema con il prodotto sedicente “biodegradabile”.

In Italia non si affondano in mare gas nervini, ma esiste una contropartita che viene dalla produzione del biossido di titanio, che garantisce al bacino del mar Tirreno un’ingestione quotidiana di 3000 tonnellate di acidi forti e di metalli pesanti, scaricati liberamente in mare da chiatte appositamente costruite. Eppure recentemente si è rilevato, con assoluta certezza scientifica, il blocco della produttività primaria nel braccio di mare interessato allo scarico di questa nuvola rossa a base di acido solforico, solfato ferroso, titanio, manganese, alluminio, vanadio e cromo che finisce ogni giorno in mare fra le coste toscane e la Corsica.

Pensare al momento politico in cui è avvenuta la concessione del permesso di scarico significa verificare il grande potere che il nuovo mandarinato dei tecnologi ha in Italia sulle strutture politiche.

L’atteggiamento non è isolato. Ripropone l’indifferenza per la problematica ambientale di un gruppo industriale mammut che oggi chiede allo stato italiano 2200 miliardi per sopravvivere. L’industria produce infatti migliaia di prodotti, che vanno da quello sofisticatissimo, frutto di ricerca altamente specializzata, ai prodotti di materia plastica di uso corrente.

Per non uscire molto dal seminato di Commoner, basti ricordare che la Montedison considera come prioritari i settori in cui per tradizioni, competenze, strutture tecniche, commerciali e di ricerca, essa è più intensamente impegnata: la chimica e le fibre artificiali e sintetiche. Nelle produzioni chimiche e di fibre sono infatti concentrati il 92 per cento degli immobilizzi tecnici e il 70 per cento del personale del gruppo, con 83 stabilimenti nel settore chimico e petrolchimico, 18 nel settore fibre. Il valore della produzione chimica del gruppo è stato di 1150 miliardi di lire nel 1970, pari al 31 per cento della produzione chimica italiana e al 6 per cento della Comunità economica europea. Nel campo petrolchimico impiega raffinerie e distillati per giungere, attraverso successive trasformazioni, a prodotti di base (etilene, propilene, butadiene, aromatici); a intermedi per materie plastiche e fibre (stirolo, cloruro di vinile, caprolattame, acido tereftalico, acrilonitrile); a intermedi per altre attività industriali (solventi, alcoli, basi per detergenti);a prodotti finiti organici, come plastificanti e materie plastiche. Nel campo delle materie plastiche, è l’azienda leader del mercato italiano, con il 50 per cento dell’intera produzione nazionale.

La Divisione prodotti per l’agricoltura cura la produzione e la vendita di fertilizzanti e antiparassitari.

Grazie alla produzione di acrilonitrile, caprolattame e acido tereftalico, il gruppo può fabbricare fibre chimiche e trasformarle in tessuti, coprendo l’11 per cento della produzione della cee. Nel settore prodotti per l’industria c’è poi tutta una campionatura di prodotti, il cui utilizzo generale o la cui produzione, rappresenta un continuo stress per gli ecosistemi: intermedi per detersivi, pigmenti minerali (fra cui il biossido di titanio prodotto a Scarlino), i fluoruri inorganici, i fluoroderivati organici, i polimeri fluorurati, le miscele detonanti per benzina.

Il braccio di ferro per Scarlino non era dettato solo dalla volontà di dare nuovi pigmenti bianchi per le carrozzerie e i mobili da laccare, quanto dalla necessità di operare a ciclo economico chiuso, lasciando aperto il ciclo ecologico. Infatti i pallets di ossido di ferro, prodotti a Scarlino e utilizzati come carica per gli altiforni siderurgici, sono ottenuti con procedimento originale, che ha reso possibile lo sfruttamento integrale di vecchie miniere di piriti maremmane, con la redditizia produzione contemporanea di acido solforico ed energia elettrica. La “nuvola rossa” che in quantità di 3000 tonnellate al giorno viene scaricata al largo delle coste tirreniche è la macroscopica diseconomia esterna di questa tecnicistica soluzione.

Altri due esempi basteranno: automobili e produzione di energia elettrica con centrali termiche.

L’impatto ambientale della combustione interna del motore è dovuto all’emissione di ossidi di azoto, monossido di carbonio, spreco di carburante e piombo, materiale corpuscolato, aldeidi, chetoni, anidride solforosa. L’intensità di questi impatti è funzione non solo dei chilometri percorsi dai veicoli, ma anche dal tipo di motore e delle nuove tecnologie. L’aumento del rapporto di compressione ha abbassato la percorrenza media per litro di benzina in modo trascurabile, ma ha comportato l’uso del piombo tetraetile e dell’emissione sempre in aumento degli ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto danno origine ai perossiacetilnitrati, inquinanti ormai universali delle nostre città.

Nel 1960 l’Italia aveva due milioni e mezzo di autoveicoli, ora il loro numero è salito ad oltre dieci milioni con una densità media di ottantasei vetture per miglio quadrato, contro le ventiquattro automobili/miglio degli Stati Uniti. Siccome un autoveicolo emette ogni anno da 0,5 a 1 tonnellata di ossido di carbonio, da 0,066 a 0,132 tonnellate di idrocarburi incombusti, da 0,025 a 0,50 tonnellate di ossidi di azoto, da 0,2 a 0,6 chilogrammi di piombo, dieci milioni di autoveicoli emetterebbero ogni anno, da 5 a 10 milioni di tonnellate di ossido di carbonio, da 0,6 a 1,32 milioni di tonnellate di idrocarburi incombusti, da 0,25 a 0,50 milioni di tonnellate di ossidi di azoto, da 2000 a 6000 tonnellate di piombo.

Il problema automobile è quindi prioritario per un paese come l’Italia, che non sembra voler cessare in prospettiva la corsa folle verso la quattroruote, nonostante che la paralisi urbana sia ormai cosa fatta in molte metropoli e nonostante che il 42 per cento dell’inquinamento sia imputabile all’automobile.

Al sistema gioca molto facile inventarsi altre industrie collaterali a quella automobilistica, come la produzione di postcombustori ad aria, a fiamma, omogenei ed eterogenei (convertitori catalitici). Oppure si sperimentano post-combustori eterogenei in associazione alla iniezione di aria supplementare allo scarico.

Impazza la modifica del carburatore e del collettore di aspirazione, la doppia carburazione, l’alimentazione con carica stratificata, l’iniezione di carburante con dispositivi a comando meccanico o elettronico; si interviene (invero con molta parsimonia) a livello dei combustibili; si modificano i sistemi di accensione. Rimangono i problemi di sempre, perché non si riescono a ridurre gli inquinamenti da ossidi di azoto. Il piombo manda in crisi i catalizzatori. Se si elimina un inquinante non si può fare nulla per sopprimere l’altro: o gli idrocarburi incombusti o gli ossidi di azoto. Intanto una nuova industria è stata varata; tra qualche anno si porrà il problema di dove mettere i catalizzatori e le marmitte infarcite di inquinanti: il ciclo si chiuderà mandando tutto alla combustione e riportando, in dosi più massicce, gli stessi inquinanti all’atmosfera. L’assurdo individualismo dell’automobile per tutti tra poco significherà: tutti fermi a respirare ossidi di azoto, a farsi intossicare dal piombo e dal pcb che evapora lentamente dalle plastiche con le quali è oggi addobbata la nostra quattroruote.

In Italia resta comunque di gran moda studiare i problemi del monossido di carbonio, del piombo e degli idrocarburi nelle atmosfere urbane[7], trascurando il problema degli ossidi di azoto.

L’Ente nazionale per l’energia elettrica, con 84,2 miliardi di chilowattore di energia termoelettrica prodotta nel 1971, cui si devono sommare i 40,4 miliardi di chilowattore di energia idroelettrica, ha stabilito un primato non solo energetico. Non c’è una sola centrale enel che non sia sotto accusa, anche perché si progettano sempre nuove centrali termoelettriche e termonucleari, spesso indipendentemente da valutazioni territoriali e dalla destinazione d’uso del suolo.

La curva della produzione dell’energia termoelettrica, salita vertiginosamente da 10 a 40 miliardi di kwh fra il 1960 e il 1965 continua la sua marcia in progressione verso il traguardo dei 100 miliardi di kwh. In attesa che l’atomo divenga il grande protagonista del settore energetico, la produzione di base non può essere fornita che dalle centrali termoelettriche, per il cui esercizio utilizziamo le più moderne tecnologie per la difesa dell’ambiente. Ed ecco le tecnologie: trappole elettrostatiche che catturano le ceneri (e che non si sa mai come smaltire), alti camini che portano i fumi sopra la fascia atmosferica (con diluizione, ma anche ricaduta a distanza di piogge acide), rilevamento automatico dell’anidride solforosa, laboratori mobili, palloncini Pilot, studio del fumo con il lidar. Rimane il problema eterno dell’inquinamento termico, che sconvolge gli ecosistemi acquatici.

Ho cercato di tradurre i concetti di Commoner nella realtà italiana per valutarne, a mio parere, la fondatezza. Sarebbe però ingiusto tralasciare il parere di chi non condivide le tesi dell’autore di Il cerchio da chiudere.

Nel corso del Forum ambientale (Miljöforum/Environment Forum) tenutosi a Stoccolma parallelamente alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, B. Commoner tenne una relazione dal titolo “The meaning of the environmental crisis”[8]. Il rapporto, estensione delle idee contenute in questo volume, ebbe grande risonanza anche alla Conferenza onu, suscitando però reazioni diverse. Portando alle estreme conseguenze le proprie teorie, Commoner sostiene che il problema demografico è, globalmente, un falso problema ecologico e che le soluzioni possibili ai problemi ambientali dipendono in larga misura da una svolta nella società e dalla cessazione immediata delle guerre in corso.

Una tesi che trovò i primi accenni di critica sulle colonne del quotidiano edito appositamente per la Conferenza dal mensile “Ecologist” e dai Friends of the Earth[9]. In una vignetta, Commoner veniva presentato come un giocoliere da circo che, sospeso a un filo sopra la pista, si mantiene in equilibrio su di una piccola bici, tenendo in mano alcuni anelli che si chiamano guerra, inquinamento, povertà.

Una risposta tanto poco equilibrata era dettata da una necessità di reazione al biologo che aveva definito il progetto “Sopravvivenza”[10], curato dallo staff del mensile “Ecologist”, come una fuga irreale dai veri problemi e la progettazione di un nuovo fascismo ecologico.

Stupisce invece un editoriale del “New Scientist” di Londra, a firma Jon Tinker, pubblicato il 7 giugno. Jon Tinker, redattore per i problemi ambientali dell’importante rivista scientifica anglosassone, critica la posizione di Commoner alla Conferenza di Stoccolma[11]. “Secondo il prof. Barry Commoner – egli dice – i problemi della biosfera non sono causati affatto dallo sviluppo demografico, né dal miglioramento del tenore di vita, ma soltanto ed esclusivamente dalla malevolenza della moderna tecnologia. A questa teoria – per quanto semplicistica e imprecisa possa essere – Commoner ha dato un nuovo giro di vite: la crisi ambientale non può essere considerata separatamente dalla guerra in Vietnam. Egli si contrappone così, almeno in parte, all’azione globale indicata da M. Strong (il segretario della Conferenza onu sull’ambiente)”. Secondo Tinker, suggerire, come fa Commoner, che dovremmo abbandonare tutti i problemi per considerare prima queste questioni porterebbe al “Catch 22 degli ecologi”, in quanto ogni questione che si può risolvere è solo parte di una questione più grande che è insolubile.

La Conferenza ha poi dato ragione a Commoner, in quanto di Vietnam non si è parlato e si sono stabilizzati tutti gli equivoci di fondo di un’ecologia di mercato gestita da pochissime superpotenze. Parlare della guerra significava sottrarre il mercato ecologico-tecnologico dalle mani dei pochi agguerriti mercanti americani, francesi e inglesi (i russi mancavano!), per ridarlo, in termini più umani, agli stessi attori della politica ecologica, i sottosviluppati sfruttati e le popolazioni immobilizzate dai richiami dei mass media.

Ma veniamo alla polemica demografica. Poco noti sono i risvolti polemici del confronto Commoner-Ehrlich che ha visto la luce sulla rivista “Environment”[12].II tema viene riproposto da M. Torchio e V. Bettini in questi ultimi tempi sulle colonne della rivista “Ecologia”[13]. Torchio si fa portavoce delle tesi di Ehrlich sostenendo che i danni all’ambiente risalgono a ben prima degli anni quaranta, che Commoner possiede un’idea preconcetta degli inquinamenti come unica, o quasi, forma di deterioramento ambientale. In sostanza Commoner non avrebbe posto in luce il rapporto esistente fra consistenza demografica, grado di benessere di una determinata popolazione e impatto ambientale complessivo. Si rivolge a Commoner l’accusa (e chi ha letto attentamente questo libro può capire con quanta malafede!) di non aver capito la vastità dei problemi di cui si occupa e di riporre eccessiva fiducia nella capacità dell’uomo nello sviluppare immediatamente industrie che non provochino inquinamenti e danni ambientali. Commoner ovvero dell’approssimazione unidimensionale.

Non possiamo condividere queste tesi, già confutate dallo stesso Commoner, per una ragione sola. Commoner prende in esame le contraddizioni di una certa società e compie un’analisi in chiave marxista. Un genere dì discorso scientifico che a molti non piace. Certo. Questo non significa che le tesi siano approssimative.

Vorremmo concludere con alcune osservazioni sulla “bomba demografica” usata in modo terroristico. Si insiste infatti nel dire che, se nel 2000 saremo 7 miliardi, non vi sarà più cibo per tutti: bene, oggi produciamo 1088 miliardi di tonnellate di cereali all’anno, pari a 2500 calorie a testa al giorno. Conta che più di 2 miliardi di persone siano tenute molto al di sotto di questa quota, perché 1,5 miliardi si alzino al di sopra. Il nostro paese, per via delle continue migrazioni, conosce molto bene questa storia che aumenta il benessere italiano in termini di prodotto nazionale lordo, ma continua a non esserci né cibo, né posto per quelli. Non c’è paese industrializzato che abbia un tasso di natalità superiore al 2,5 per cento: la Francia perde ogni anno lo 0,22 per cento della popolazione, gli Stati Uniti sono scesi all’1,8 per cento, il Giappone è passato, in 10 anni, dal 3,43 per cento all’1,7 per cento. Ungheria, Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia sono fra l’1,3 e l’1,6 per cento. Solo paesi in via di sviluppo e di rivolta antimperialistica, come nota Giulio A. Maccacaro[14], hanno un’elevata natalità.

Secondo Maccacaro: “L’omeostato naturale esiste anche per la natalità dell’uomo, ma è bloccato dall’ingiusta distribuzione della ricchezza e del potere”. In questo senso, il problema demografico, localmente vero, è mistificato come mondiale, e ancora una volta “la globalizzazione degli effetti è rivolta all’occultamento delle cause”.

[1] Si veda il rapporto redatto dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (mit) Limits to growth, fatto proprio dal Club di Roma e pubblicato in Italia con il titolo I limiti dello sviluppo, Biblioteca dell’EST, Mondadori, Milano 1972. Non si devono trascurare i commenti al lavoro del mit formulati da Aurelio Peccei, presidente del Club di Roma e vice presidente della Olivetti, nel corso della Conferenza onu sull’ambiente (Stoccolma 5-16 giugno 1972). Il discorso è stato enfatizzato dalle Distinguished lecture series presso il Grand Hotel di Stoccolma con una relazione dal titolo Human Settlements, letta il 13 giugno 1972.

[2] È opportuno ricordare che il rapporto del mit è la somma di tre precise componenti: un’idea di tecnocrati europei facenti capo al Club di Roma, il finanziamento della fondazione Volkswagen, l’apparato tecnologico americano.

[3] G. Bocca, “Il sistema è in crisi, nevrosi operaie e spinte sindacali”, in “Il Giorno”, 18 giugno 1972, p. 7.

[4] I contributi di Lucio Gambi, Giulio A. Maccacaro, Giorgio Nebbia, Roberto Marchetti, Francesco Indovina, Ettore Tibaldi sono stati raccolti nell’aprile 1972 da V. Bettini, G. Cesareo, F. Laudadio per un’inchiesta dal titolo I rapinatori della terra per il n. 6 della rivista “se”, supplemento al n. 105 di “Abitare”. Il numero non è mai stato edito.

[5] Si veda il saggio di Giorgio Nebbia “Per una visione cristiana dell’ecologia”, in “Ecologia”, anno II, n. 3, Milano 1972. e la prefazione dello stesso Nebbia al libro di E. Goldsmith e R. Alien, La morte ecologica, Laterza, Bari 1972.

[6] Di Roberto Marchetti si veda “Lettera al direttore sul caso Scarlino”, in “Ecologia”, anno II, n. 4, 1972, pag. 29.

[7] Si veda in “Minerva Medica”, vol. 62, n. 18 (3 marzo 1971), la rassegna di Petrilli-Kanitz, “Rilevamenti degli inquinamenti da traffico in Italia”, pp. 888-894

[8] B. Commoner, The meaning of environmental crisis, Environment Forum, Stoccolma, 5 giugno 1972 (relazione dattiloscritta di pagine 15, bc/lm).

[9] “The tragedy of Commoner”, in “Stockholm Conference Eco”, 6 giugno 1972, pp. 5-6, Stoccolma.

[10] Si veda la nota 5 di questo stesso capitolo.

[11] J. Tinker, “Commoner’s Catch 22”, in “New Scientist , 7 giugno 1972.

[12] “The closing circle by P.R. Ehrlich”, John P. Holdren, Barry Commoner, in “Environment”, vol. 12, n. 3, aprile 1972.

[13] M. Torchio, “Un’ecologia unidimensionale”, V. Bettini, “La priorità del momento sociale nei problemi ecologici”, in “Ecologia”, anno II, nn. 5, 6, 7, Milano 1972.

[14] Giulio A. Maccacaro,“La colpa non è di tutti”, in Ecologia”, anno II, n. 5, Milano 1972.